24 Mar Les imaginaires où comment raconter le voyage à vitesse humaine

Un voyage dans les images et les imaginaires

Les images ont toujours influencé l’envie de voyager. L’invitation au voyage est permanente. L’Histoire est longue et multiple de représentations religieuses, de récits historiques comme d’épopées littéraires. Le 20ème siècle a inventé un nouveau type de récit. La carte postale associe une image à un texte, souvent très court et favorisant l’idée que la destination relève d’une réalité, d’une possibilité et d’une facilité humaines. Un message du type « bons baisers des Sables d’Olonne où le soleil brille » ou « je vous envoie mes amitiés de Troyes » ne brille ni par son originalité, ni par sa fulgurance. Mais sa simplicité laisse envisager une démarche et un comportement facilement accessibles. C’est ce que décrit Gaston Bachelard. « Les images représentent une façon d’entrer en relation avec l’espace et la matière qui génère du sens, sans pour autant déterminer strictement des comportements et des configurations ».

La diffusion des images tout au long du dernier siècle alimente les imaginaires et les désirs, qu’ils soient d’ici, c’est-à-dire de grande proximité, ou d’ailleurs, là-bas, au-delà du quotidien et du connu. L’imaginaire relève donc bien d’un ensemble d’images. Mais aussi des relations entre ces images, de leurs interactions avec nos cultures, nos interprétations, nos attentes. L’imaginaire conditionne nos choix et nos comportements. Prenons par exemple ce que fut l’imaginaire du Far West américain dans les années 1950 ou 1960. Des marques de cigarettes s’en servent alors. Les imaginaires des grands espaces sont ceux de la nicotine et du goudron, donc d’une certaine forme de virilité. Cela peut faire sourire aujourd’hui. Quand l’imaginaire lié aux grands espaces a singulièrement changé de sens. Reste que l’imaginaire demeure le terreau d’une part importante de l’action de tout être humain. L’imaginaire existe bel et bien. Les réseaux sociaux remplacent les cartes postales. Les images sont à la fois plus nombreuses, presque infinies. Mobiles et ultra-personnalisées, favorisant des récits communautaires, parfois spectaculaires et souvent narcissiques.

Une banalisation voire une standardisation mortifère ?

Il est indéniable que le tourisme est d’abord une pratique culturelle avant d’être une pratique économique. L’image et l’imaginaire sont consubstantielle du tourisme en ce qu’ils créent un « désir d’ailleurs ». Beaucoup d’auteurs l’ont écrit, sans doute mieux que celui de ces lignes. Rachid Amirou, Philippe Bourdeau ou Saskia Cousin pour ne citer que les plus connus en France. Pour cette dernière, « on ne peut pas désirer une destination si on n’en possède pas d’images… pour qu’une altérité vous parle, il faut des récits et des images qui résonnent avec votre imaginaire ». Le tourisme est lié intimement à un ailleurs mis en scène. Il est un objet de convoitise (au sens de « désir » mais aussi de « avidité ») à la fois esthétique (la beauté, la lumière, ce que les téléphones portables rendent possibles) et par ses promesses d’altérité, d’enrichissement culturel et humain et par la découverte de soi. L’image pose la question à chacune et chacun d’entre nous de son rapport à soi, à l’espace, à l’altérité (donc de sa place et de son rôle dans ce monde). Les supports d’images (guides, fascicules, catalogues, publicités, films, séries, reportages, documentaires, photos, etc.) en sont les véhicules.

L’un des paradoxes les plus criants de de cette histoire contemporaine des imaginaires touristiques réside dans l’abondance des images, leur standardisation, leur normalisation, voire leur banalisation. Qui imaginerait venir à Paris de l’autre bout du monde sans aller se prendre en photo (le fameux selfie qui a envahi les posts des voyageurs de tous âges et toutes conditions sur les réseaux sociaux) avec la Joconde au Louvre ? Les récents projets de rénovation du musée laissent penser que l’imaginaire « instagrammable » a franchi allègrement les portes culturelles. On peut regretter ou se réjouir de ce que le tourisme produit des normes collectives, ce que certains identifient comme des « réflexes mimétiques » et finalement contribuent à façonner une partie de notre identité sociale. Pour d’autres, cette mondialisation des imaginaires « phagocyte » les identités particulières et les spécificités les plus locales.

Un capital de pensées et d’images qui façonne un capital touristique ?

La Région Grand-Est a lancé en 2023 la « Fabrique des imaginaires touristiques ». Une initiative tout à fait passionnante qui consistée en une analyse anthropologique des comportements et en une identification des grands imaginaires collectifs du tourisme. Les premières livraisons de la Fabrique rappellent que pour Jean Didier Urbain, il existe deux types de voyageurs : ceux qui aiment le mouvement et explorent le monde et ceux qui aiment l’immobilité. La mobilité et la sédentarité. A ces deux types, très généraux, correspondent des imaginaires touristiques pouvant être spatiaux (géographiques et liés aux destinations), de pratiques et d’acteurs. Les imaginaires collectifs irriguent les imaginaires collectifs du tourisme selon la Fabrique qui en dénombre cinq grandes familles : l’imaginaire de la croissance (centré sur le progrès technologique, le dépassement et le toujours plus), l’imaginaire de l’individualisme (sur l’identité personnelle), l’imaginaire de l’abondance (comme réponse aux peurs du manque et aux pénuries), l’imaginaire de l’accumulation (qui n’est pas sans rappeler la chanson de Souchon « on nous fait croire, que le bonheur c’est d’avoir… ») et l’imaginaire de la performance (lié à la vitesse et à la rapidité).

On pourrait presque affirmer que du croisement de ces types et des ces familles nait un capital de pensées et d’images, donc un capital touristique propre à l’Homo Sapiens. Ce capital est stimulé par plusieurs désirs, selon Jean-Didier Urbain, que l’on pourrait présenter comme paradoxaux ou antinomiques, entre solitude (« l’appel du désert »), vie sociale (« tentation sociétale »), vie communautaire (« rêverie cénobite ») et don de soi (« tentation altruiste »). A chaque étape de la vie peut correspondre l’une de ces aspirations, ainsi que les images, imageries et imaginaires qui vont avec. Mais le plus souvent, les récits qui leur sont liés sont « pauvres », les imaginaires sont « engourdis », « étonnamment homogènes, conformes aux normes et souvent empreints de stéréotypes, presque caricaturaux ».

L’imaginaire, c’est travailler le récit d’un territoire

Ce risque de standardisation menace toutes les destinations. L’usage des images, des imageries, des représentations nécessite d’être renversé. Les imaginaires de destinations convergent, l’uniformité guette, les images finissent par toutes se ressembler. Comme les messages et les mots qui les accompagnent (combien de résilience, de proximité, de durable ou d’hébergements insolites qui n’en sont plus ?). Amirou a défini le tourisme comme un ensemble de séparations. « L’ici et l’ailleurs, le proche et le lointain, l’exotique et l’endotique, l’ordinaire et l’extraordinaire ». Le grand défi pour les destinations et ses acteurs est de sortir des discours convenus, des fabriques de standards qui clament leur originalité sans l’être véritablement. Un travail sur l’imaginaire nécessite de sortir des approches confortables et des mots miracles du marketing. Cela procède d’une immersion véritable dans l’identité d’un territoire, au plus près d’une destination, de ses habitants et de ses professionnels.

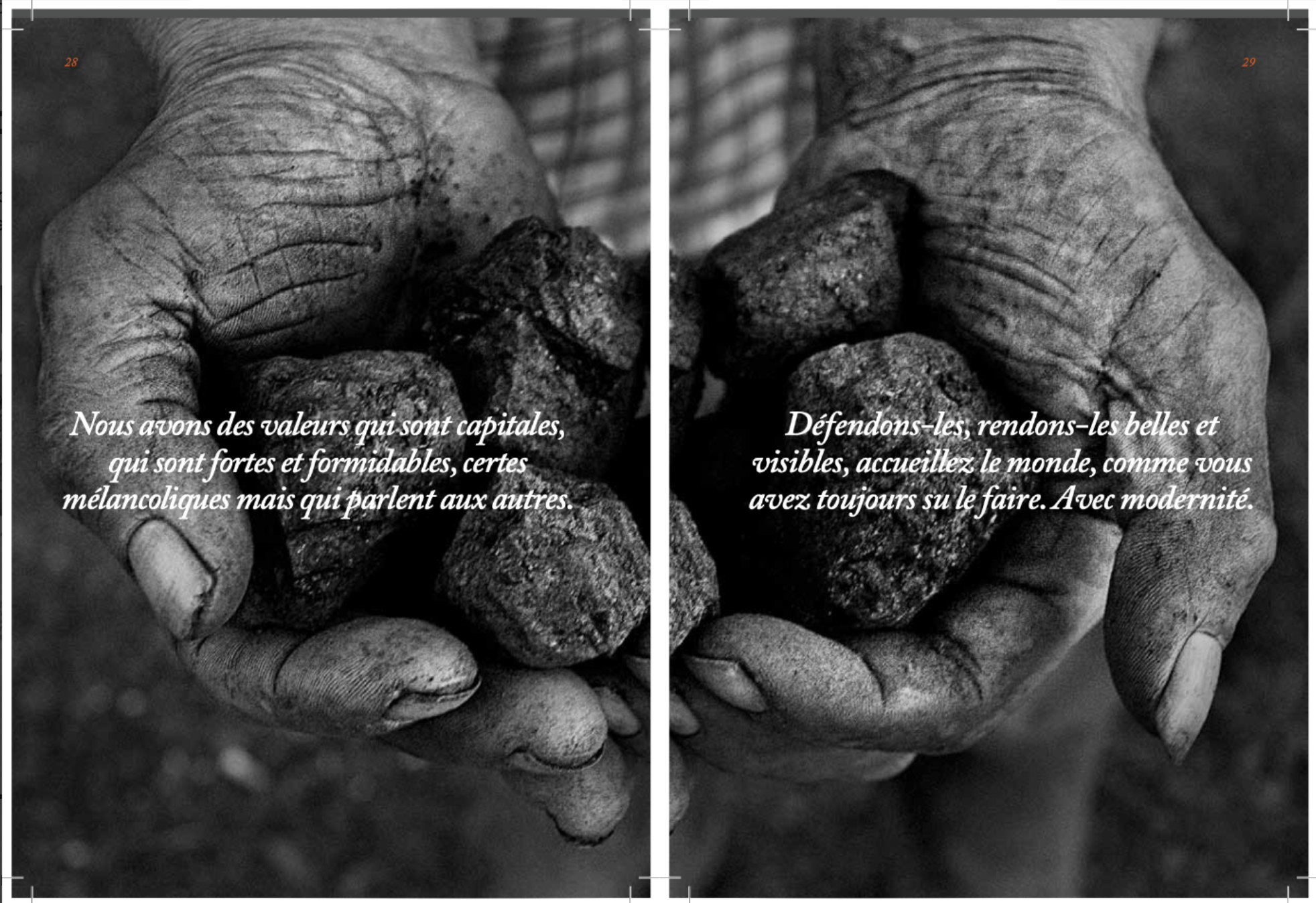

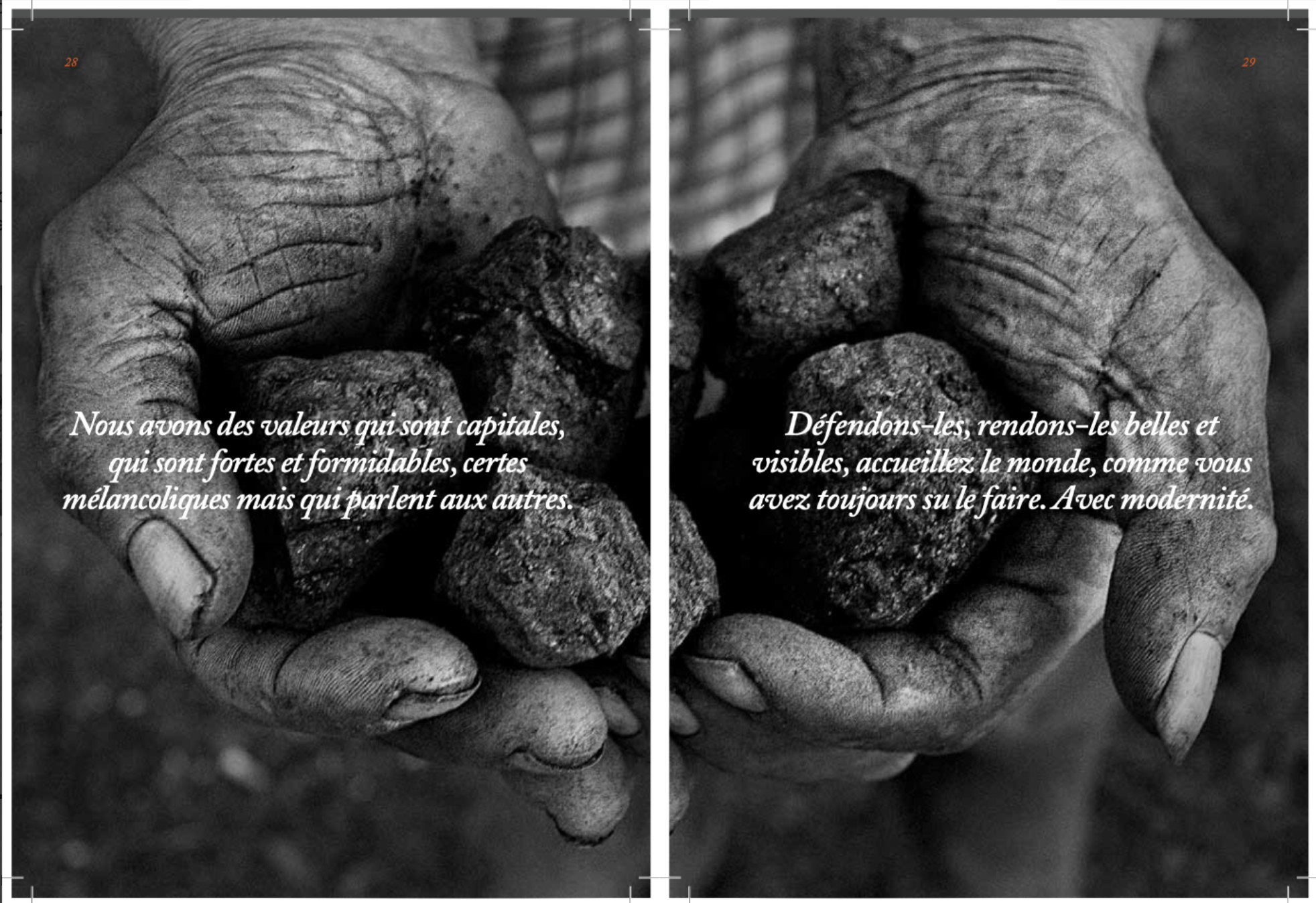

C’est par exemple ce que « Autour du Louvre Lens » (ALL) a initié par son remarquable travail d’appropriation culturelle par les habitants de son identité singulière. Le récit sort en cela de l’homogénéisation et valorise des initiatives spécifiques. Un carnet des « valeurs du territoire » a été rédigé, après enquête sur le terrain. Il a fait ressortir des valeurs fortes du territoire lensois (fierté, passion, fidélité, chaleur, spontanéité, solidarité) qui ont permis ensuite d’intégrer cette identité culturelle dans une production évènementielle, en y associant les habitants. Le Storytelling a fonctionné autour de quelques axes forts (« la surprise brute en pays noir », « un pays qui a beaucoup vécu mais qui se réinvente », « quand l’ordinaire s’avère extraordinaire », etc.). Et il a été décidé de jouer avec les clichés et de décliner le « noir » (la couleur du charbon) dans « tous ses états ». Autour d’un concept, l’Upernoir qui propose des virées culinaires, touristiques, culturelles et à vélo où le noir s’immisce dans les produits du terroir, les parcours et créations : l’Upermiam (carte noire au patrimoine culinaire), l’Uperculte (les veines de charbon) ou l’Uperloop (vélo & terrils). L’Upernoir sort assurément des classiques, des standards et d’une certaine pauvreté des imaginaires. Il relie au territoire (notamment aux habitants et leurs cultures) tout en répondant aux codes – ou impératifs – de dépaysement et en imposant un nouveau rapport au monde (le temps et l’espace). C’est à la fois un imaginaire de l’authentique et du faire.

L’imaginaire du Slow tourisme, ou le récit de l’altérité de la proximité !

Créer de la diversité et de l’espace pour sortir des imaginaires collectifs est un impératif pour chaque destination. C’est sans doute ce qui est proposé dorénavant aux espaces ruraux. Pour apparaitre, selon le bon mot d’Edgar Morin, comme le pourvoyeur de « valeurs de vacances et pas de vacance de valeurs » ! Cela consiste à responsabiliser les touristes et réinventer les rôles des acteurs professionnels, hybrider les valeurs de la destination, engager les professionnels du tourisme dans un rôle de gardiens et de révélateurs en se défendant de « marchandiser » les espaces et lieux de nature. Moins de loisirs pour davantage de loisir, c’est-à-dire de la liberté et de réalisation de soi. Les imaginaires de la ruralité doivent répondre à ce nouveau voyage à vitesse humaine. Les ailleurs ne sont plus forcément lointains, mais peuvent être proches, y compris ceux du quotidien. Les imaginaires de la ruralité doivent réinventer l’extraordinaire, c’est-à-dire faire redécouvrir l’ordinaire. Non pas en évoquant un monde qui n’a jamais existé, un monde idéalisé, un monde refuge. Mais en travaillant plutôt sur ce que doit être un voyage humain, un voyage à taille humaine, un voyage à visage humain. L’exotisme est à côté de chez vous et l’opulence se niche dans la frugalité !

Les destinations doivent travailler leurs images de territoires d’accueil. En se gardant de ne pas construire d’imaginaires factices, superficiels. Mais en les inscrivant dans les imaginaires existants, en y impliquant les habitants. Qu’est-ce qui vaut le voyage, qu’est-ce qui le mérite ? C’est par l’adoption d’un vocabulaire mélioratif que cela peut passer. C’est ce que fait par exemple la Fondation rurale de Wallonie, en Belgique, qui accompagne les villages dans « l’organisation d’une lecture de leurs territoires, sous toutes ses facettes : paysagère, territoriale, urbanistique et patrimoniale en utilisant son outil de lecture du territoire rural, Territoires en vue ». Les moyens d’y accéder par trains, autocars ou autobus, peuvent contribuer à une nouvelle forme de récit. Une façon de voir, de s’arrêter, de rencontrer. Ne plus miser seulement sur la destination finale mais sur la diversité des étapes, le plaisir de l’arrêt, l’éloge de la lenteur. Un imaginaire et un récit partagés, mettant en avant des figures locales, puissantes et répondant aux valeurs du territoire. En mettant en oeuvre un champ lexical dédié et singulier. Le vagabondage, la liberté, la surprise, la rencontre fortuite, l’hédonisme, la volupté buissonnière… Un imaginaire qui ne doit culpabiliser mais être festif, joyeux, libre, inspiré, créatif ! A la recherche de l’eudémonisme. Un imaginaire du Slow tourisme ne niant pas l’urbanité, mais misant sur l’altérité de la proximité ! Un imaginaire s’appuyant sur les récits des habitants. Parce que la terre, même proche, même à portée de la main, est une Terre humaine !

Prochain article : le 1er avril 2025

Vous êtes un territoire, une destination touristique ? Vous souhaitez faire évoluer vos imaginaires, renforcer votre positionnement slow et durable, ou structurer une stratégie d’innovation touristique ? Le Slow Tourisme Lab met son expertise au service des acteurs engagés, pour vous accompagner dans la définition de récits singuliers, la structuration de labs territoriaux et le développement de démarches innovantes au service d’un tourisme responsable et ancré localement.