22 Jan Le Canada, source d’inspiration pour le « slow tourisme » ?

Un échange avec Paul Arseneault, professeur au département de marketing de l’ESG UQAM, co-fondateur du MT Lab et co-président des Francophonies de l’innovation touristique

Paul Arsenault

Pour un Français, le Canada est le pays des grands espaces. Les Canadiens, et les Québécois en l’occurrence, ont-ils développé une forte préoccupation pour l’environnement dans un contexte de réchauffement climatique qui a eu des effets très importants dans le pays, par exemple les mégafeux des étés 2023 et 2024 ?

Notre rapport au réchauffement climatique est assez complexe. Le Canada, pays d’Amérique du Nord, entretient comme son voisin les USA (en supposant qu’il ne deviendra pas son 51ème État…) un rapport très particulier à l’environnement et aux politiques environnementales. L’accord de Paris sur le climat de 2015 a fixé des objectifs collectifs ambitieux, notamment celui de ne pas dépasser une augmentation de +1,5°C de température moyenne de planète par rapport aux niveaux préindustriels.

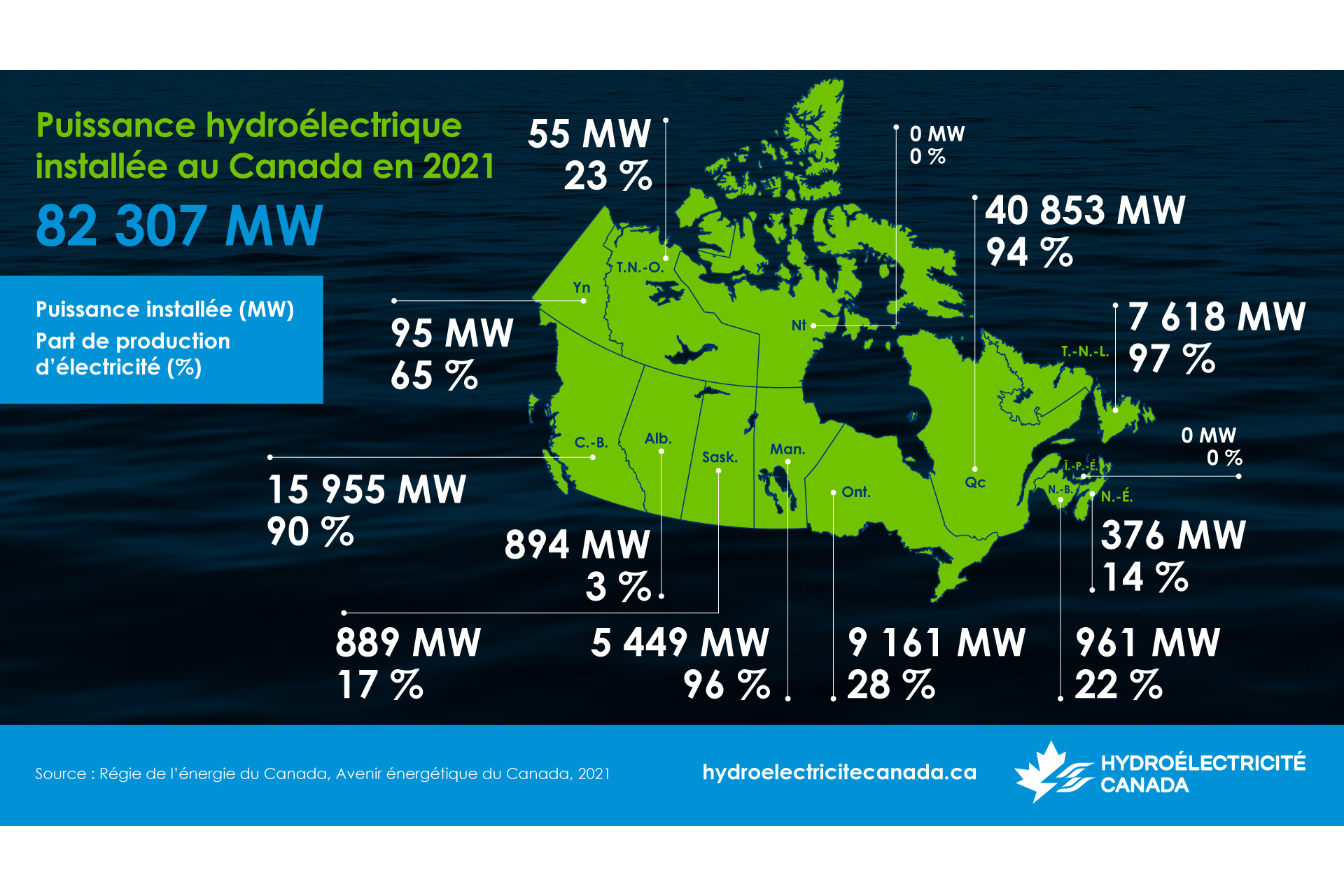

Quand Justin Trudeau devient Premier ministre du Canada en novembre 2015, pendant les négociations de l’accord de Paris, tout le pays, et lui en premier, pensait qu’il deviendrait le champion de l’environnement. Des actes forts ont été proposés au début du mandat. Le Canada est devenu le deuxième producteur d’énergies vertes. Il fait dire que le Canada possède d’abondantes ressources renouvelables (eau, vent, biomasse, énergie solaire, géothermie, etc.). En 2022, l’hydroélectricité fournissait par exemple plus de 61% de la production d’électricité du pays (ce qui en a fait le troisième plus grand producteur d’hydroélectricité au monde).

Le Québec, la Belle Province, est également mu par l’hydroélectricité, énergie « zéro émission de carbone ». Cela devrait favoriser la filière complète des voitures électriques avec une parfaite autonomie possible. Mais le sevrage en carburant fossile n’est pas facile et ne peut pas être fait par le seul Canada, encore moins par le seul Québec. On l’a vu avec la nationalisation en 2018 de l’oléoduc TransMountain qui transporte sur des milliers de kilomètres le pétrole extrait des sables bitumineux de l’Alberta vers la côté à proximité de Vancouver.

Le débat a fait rage entre les défenseurs de l’environnement et ceux autoproclamés de l’économie et de l’emploi. Le débat est toujours dans l’air du temps : celui de l’importance de sauver la planète rapporté à l’exigence d’accepter d’importants changements sociétaux. Ceux qui subissent ces derniers peuvent ne pas s’en réjouir. Les idéaux ne tardent pas à prendre le pas. Notamment au prétexte de la défense d’une classe sociale qui vit les contrecoups. On l’a vu récemment aux USA lors de la campagne présidentielle. C’est binaire, simple pour ne pas dire simpliste. Mais avec la démission de Trudeau, nous risquons de connaître des débats de cette nature, ou contre-nature, dans les prochaines semaines. Tout en gardant à l’esprit que le Canada a été le refuge des loyalistes lors de la guerre de Sécession. Dans le fond, on peut espérer que les velléités de Trump unissent à nouveau les Canadiens comme jamais !

Tu es l’un des co-fondateurs du MT Lab, incubateur d’innovations en tourisme, culture et divertissement implanté à Montréal ? Quelle place les questions environnementales ont-elles occupé dans les innovations que tu as accompagnées ? Et plus largement, le Slow Tourisme, est-il un secteur d’innovation au Québec ?

Au moment de la création du MT Lab en septembre 2017, premier incubateur en Amérique du Nord de startup dédié au tourisme, à la culture et au divertissement, la préoccupation environnementale n’était pas dominante, mais elle l’est devenue au fil du temps. Il faut apprendre à dompter les questions de « durabilité » comme on l’a fait avec par exemple avec le numérique. Il faut considérer cette question comme un changement de conception (pour ne pas affirmer comme dans tant de colloques de « paradigme »). Il y a une vingtaine d’années, les questions de durabilité allaient principalement vers la préservation des ressources. Je crois qu’elles ont basculé vers celles de la contribution de chaque initiative, chaque projet touristique à la durabilité.

J’ai présidé ou participé à de nombreux jurys de différents écosystèmes d’innovation touristique. Beaucoup de projets parle de durabilité, l’évoque, l’invoque même comme un mantra. Mais ces pointages comme les réflexions qui leur sont associées sont tellement générales. Les questions environnementales préoccupent encore davantage la démarche que les résultats. Je crois vraiment qu’il est impossible que tous les projets novateurs aient une contribution à la durabilité. C’est pourtant à l’opposé de l’ensemble des discours entendus. Deux projets qui respectent les principes du développement durable pourraient être cités au Québec par leur ampleur et leur réussite, le projet « allumage » de Montagne du Québec et La Ferme Simard. Cette dernière revalorise 10 tonnes de fruits et légumes invendus en préparant des paniers de produits et des mets congelés dans des enveloppes sous-vide.

Ce qui me fait peur, c’est l’effet de mode. Cela a été vrai pour tourisme durable, c’est vrai peut-être encore plus avec le « slow tourisme ». Cela peut parfois comporter un effet étonnant, voire détonnant. Comme celui de faire croire à un territoire qui n’a rien qu’il est forcément touristique. Parce que le « rien » pourrait être le « tout » du « slow tourisme ». C’est un peu la même démarche que celle de la détox numérique. L’appellation peut porter à la confusion : l’éloge de lenteur, de l’absence et du sevrage peut-il résoudre l’ensemble des problèmes ?

Ce dont cela témoigne, c’est que nous sommes encore collectivement obnubilés par les discours, les promesses et bien entendu la communication qui va avec. Mais peut d’entre nous se sont posé la question des indicateurs de la durabilité qui devraient être utilisés pour mesurer la réalité des impacts de tous les projets et toutes les initiatives que nous voyons. Quand je parle d’indicateurs, cela ne veut pas des pages et des pages, des centaines d’indicateurs qui déboucheraient forcément sur des discours abscons. Non, au contraire, mais une dizaine, les plus importants.

Tu es également le co-président des Francophonies de l’innovation touristique. Quel regard portes-tu sur les questions d’innovations touristiques dans les pays francophones ? Quelle place occupe la France à tes yeux ?

Je vais répondre en commençant par une anecdote. J’ai discuté lors des dernières rencontres de Pau, en octobre 2024, avec une directrice française d’office de tourisme qui était très sceptique sur les questions de francophonie. Plus largement, certains durant les dernières semaines posaient la question « comment peut-on refuser d’être le 51ème État des USA » ? Je crois que la question linguistique va plus loin que celles de frontières géographiques. Partager une langue, c’est partager une vision du monde, des idéaux, des richesses issues de la diversité. Un exemple que nous connaissons bien au Canada : il existe neuf mots en langue autochtone pour décrire la neige (couleur, son, etc.). Ce partage est important et a apporté une richesse dans notre langue. Je suis certain que cela a une importance en tourisme. La France se trouve dans le monde comme le Québec dans l’ensemble canadien. Minoritaire, on peut se sentir un peu seul, mais encore très influent. D’autres États canadiens, le Nouveau Brunswick et l’Ontario, sont bilingues. Le français est une langue de « soft power » culturel et touristique. On devrait l’affirmer plus en Afrique, surtout dans les nouveaux contours géopolitiques observés depuis quelques années. Il faut avoir confiance en notre langue commune, en cette communauté. Surtout dans ce monde en pleine évolution. Qui pense aujourd’hui que l’espagnol sera bientôt la langue la plus parlée par les habitants des USA ? Cela aura forcément des incidences sur le modèle de société et plus largement économique du pays.

Naïvement, un choix linguistique a été fait au moment de la création du MT Lab. Notre modèle était francophone. Il comportait des valeurs. Par exemple, pas de capital risque comme aux USA, mais un écosystème plutôt animé du bien commun. Car dans le monde francophone, le commun existe, représente des valeurs partagées. Le tourisme fait partie de cette communauté de valeurs. On parle d’idées, on ne s’extasie pas tous sur le destin de milliardaires de la tech. Elon Musk ne constitue pas forcément la dernière frontière de notre projet commun. On a besoin de règles et d’un État de droit, pas de liberté d’expression sans limites. On a besoin de l’expression de la laïcité. L’exemple récent des incendies à Los-Angeles a montré les limites d’un système qui laisse plus de place aux communautés qu’à la communauté. La déliquescence du modèle social, dont environnemental, est incarné par les flammes californiennes. C’est d’ailleurs l’erreur manifeste de Justin Trudeau : avoir souhaité verser vers un État postnational, sans culture dominante, mais dans le fond, quand il n’y a plus de culture et de vivre ensemble, c’est de l’effondrement de notre modèle dont il s’agit.

On retrouve des différences selon les pays considérés. Une analyse sociologique peut être menée, même basiquement et c’est passionnant. Prenons les pays francophones et leurs relations à la nature. En Suisse, vivre à la campagne est un luxe, c’est l’aboutissement d’une carrière. Pendant longtemps, même si les années post-Covid l’ont légèrement infirmée, l’émancipation de la campagne était une réussite en France ou au Québec. D’où sans doute la compréhension totalement différente des enjeux liés au monde agricole et la ruralité. A la différence de la France, tout se fait au Québec en bonne amitié et bonne compréhension. Parce que le Canada était une colonie, une mentalité insulaire s’y est développée et le rapport à l’autre est différent. Le Fleuve Saint Laurent a accueilli toutes les Nations. Et je crois que c’est un vrai sujet pour comprendre son rapport au monde, à l’altérité, aux visiteurs. Cela devrait être enrichissant pour vous, Français, non ?

La ville de Québec s’apprête à accueillir les FIT 2025. Le thème général « innover pour un tourisme durable : vision, impacts positifs du tourisme et préservation des patrimoines » peut-il aborder les questions de Slow tourisme ?

Assurément, oui, c’est une certitude. Destination Québec Cité et son directeur, Robert Mercure, me font penser régulièrement à Mak Twain. « Ils ne savaient pas que c’était impossible donc ils l’ont fait ». La personnalité de Robert Mercure est essentielle dans le dispositif. Ancien hôtelier et ancien directeur général du Palais des Congrès de Montréal, il a été à ce titre le premier partenaire du MT Lab. Les questions d’innovation l’ont toujours passionné. Et sont désormais au cœur du projet développé par Destination Québec Cité. L’accueil dans quelques jours à Québec des FIT 2025 et des Grands Remous, premier sommet du tourisme innovant et durable, est assez exemplaire.

L’un des enjeux de la mission des FIT est de passer au crible du regard d’une vingtaine d’experts francophones la relation de la destination (question politique) aux différents territoires qui la composent et définissent son identité touristique. Ce sera une question très politique. La destination, en dehors du Vieux Québec classé par l’UNESCO, ce sont quatre territoires (Port Neuf, Jacques Cartier, Côte de Beaupré, île d’Orléans) qui encerclent Québec et qui participent d’une attractivité plus large… Ce sont surtout des territoires parfaitement capables de faire du « Slow tourisme » en travaillant sur leurs ressources naturelles. Si j’ose paraphraser le titre d’un romancier français, les experts vont travailler à la fois sur « la carte et le territoire » de la destination Québec cité…

Penses-tu que les travaux des dernières FIT 2024 organisées au Château de Vaux en octobre 2024 vont influencer les travaux de l’édition 2025 ? A ce dernier sujet, quels enseignements tires-tu des travaux proposés en octobre dernier et de l’organisation du premier Slow Economic Forum ?

Ce qui a été la réalisation la plus importante, à mes yeux, son « épiphanie », c’est le rôle accordé aux communautés locales pour définir un tourisme harmonieux, définissant les relations entre le territoire, les habitants et la gouvernance. Comment le monde agricole peut-il exister aujourd’hui et vivre en partie du tourisme ? Comment un jeune investisseur (comme celui qui est propriétaire du Château de Vaux, s’intègre à un écosystème économique au bénéfice du bien commun ? Comment fédérer les forces vives d’un territoire rural ? Ce sont les questions qui ont été abordées avec pertinence et qui vont influencer les travaux de l’édition 2025.

Le « Slow tourisme Lab », et notamment Christelle Taillardat, va nous inspirer avec son expertise en matière d’indicateurs clefs de performance, les fameux KPI. Quels KPI sont fondamentaux aujourd’hui ? C’est vrai au Québec, en France et dans l’ensemble des pays francophones. Des KPI en matière de décarbonation (ou d’empreinte carbone du tourisme), d’impacts des bienfaits du tourisme (bonheur intérieur brut) ou d’enjeux de main d’œuvre et de gestion des ressources humaines à l’échelle d’une destination. Apprenons collectivement à gérer les externalités, à identifier les problèmes et travailler sur des solutions simples et pratiques. Notre richesse francophone, nos différentes visions, peuvent nous faire progresser. Et sortir des impasses et des postures. Au premier rang desquelles je vois les questions liées au « surtourisme » (qui ne concerne pas les zones rurales) qui illustre juste le fait que le tourisme dans certains espaces est parfaitement mal géré. Et regarder au-delà des effets de mode : en matière RH, peut-on imaginer faire arriver de nouveaux collaborateurs avec les publics de demandeurs d’asile ou les personnes en transitions professionnelles ?

Je crois que le tourisme, le « slow tourisme » permet de poser de nombreuses questions et d’identifier d’importants enjeux démocratiques. Celui de la répartition des flux de visiteurs, donc forcément de la relation entre centralité et périphérie, d’où la nécessité de mieux les mesurer, quantifier et qualifier. Comme celui d’un tourisme engagé, porté par le fonds de dotation Essentiem, qui pourrait également inspirer de nombreuses initiatives francophones, notamment dans les espaces ruraux, en permettant à des projets d’intérêt général de voir le jour grâce à la mobilisation de ressources privées via un dispositif du mécénat.

Prochain article : le 4 février 2024